稳定币的宏观冲击波

来源于:英为-推荐

发布日期:2025-08-27 07:02:42

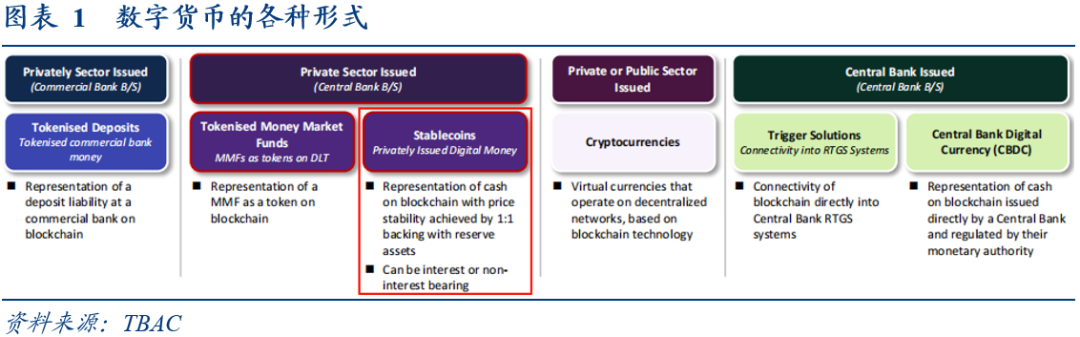

。其设计目标中的稳定性,使其成为链上生态系统中支付结算与价值储藏的关键工具。

:

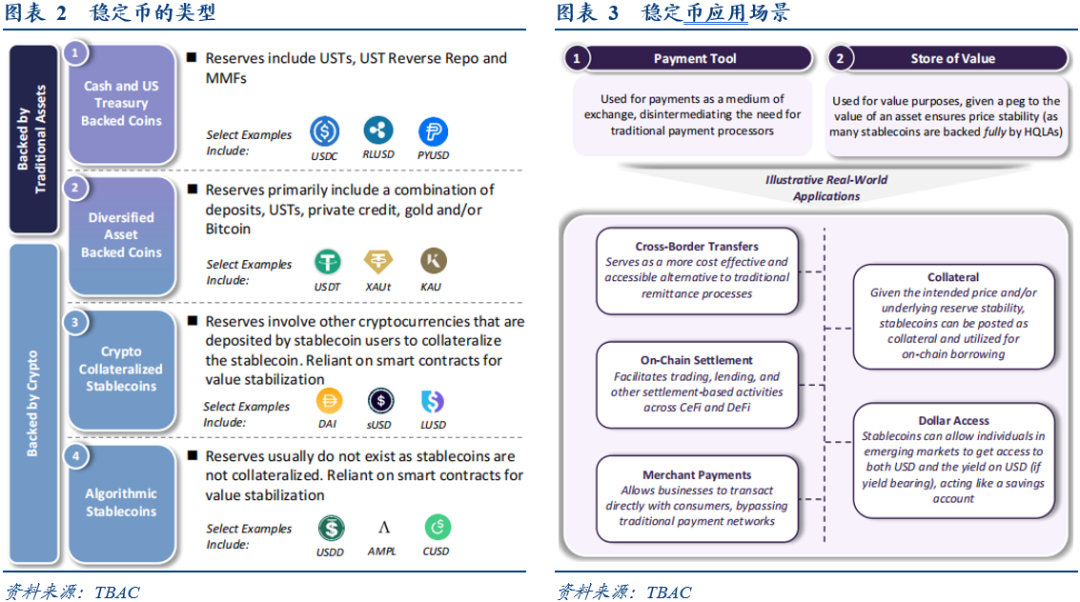

:由受监管的托管行/信托机构持有现金、活期存款、短期美债及逆回购等高流动性资产,目标“1:1”赎回。例如 USDT、USDC、PYUSD、FDUSD 等。这类币当前占全球稳定币市值的绝大多数(2025年中全球稳定币规模预计约2300-2600 亿美元,美元稳定币占主导)。

:以一篮子多样化资产作为抵押,包括多种法币(如美元、欧元)、短期政府债券、商业票据、加密资产或大宗商品等,通过分散化策略提升币值稳定性与抗风险能力。这类稳定币通常结合链下合规托管与链上透明机制,部分项目还引入再平衡机制动态调整抵押资产结构。

:以ETH、BTC等波动性较高的加密资产超额抵押,通过智能合约维持锚定,如DAI、sUSD等。其优点是去中心化透明、无需传统托管;缺点是抵押物价格波动大,极端行情下容易触发清算→脱锚的链式反应。该类稳定币的稳健性依赖清算参数设计与治理机制。

:依靠算法调节供给、套利机制维持价格,如USDD、CUSD等。实践证明,在缺乏真实资产背书下,模型一旦失灵便会快速瓦解,风险极高。全球监管机构普遍将其列为重点警惕对象。

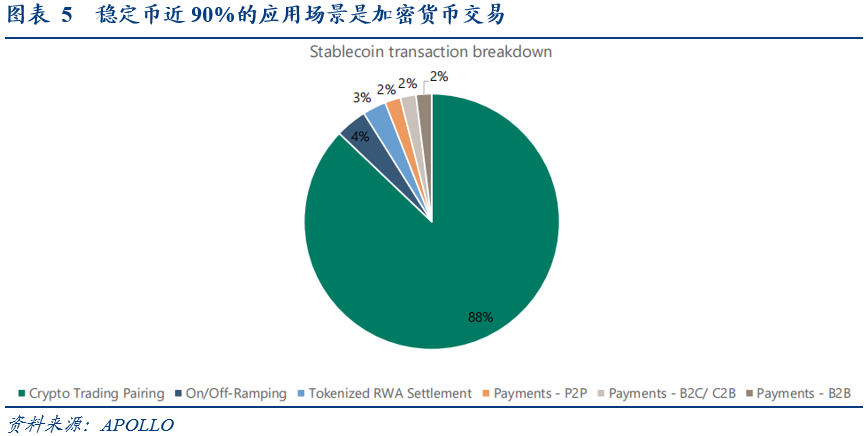

。而从应用场景看,可以划分为跨境转账、链上交易、商户支付、抵押借贷、储蓄账户等场景。

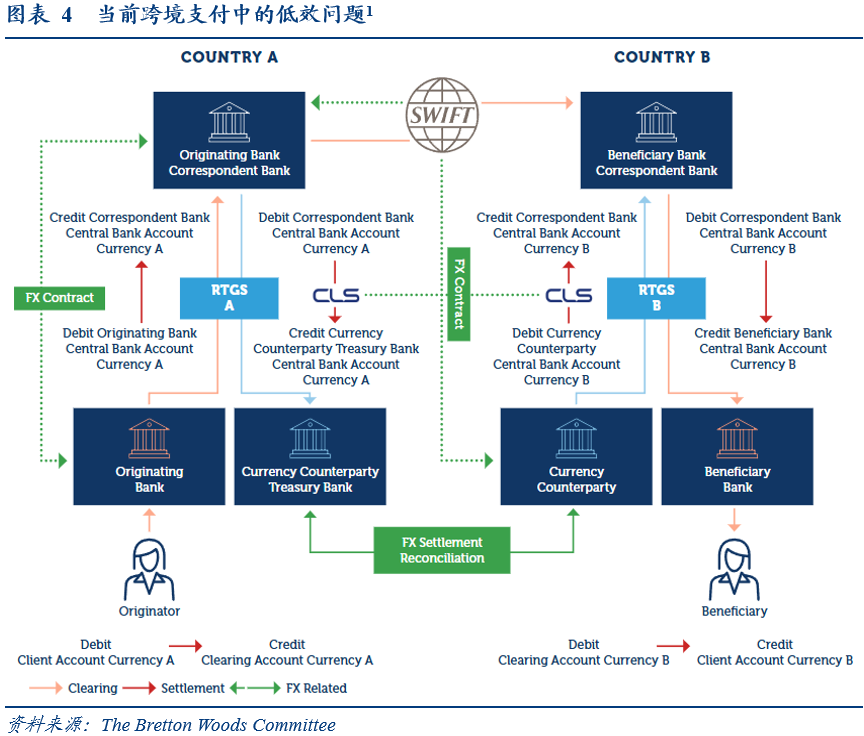

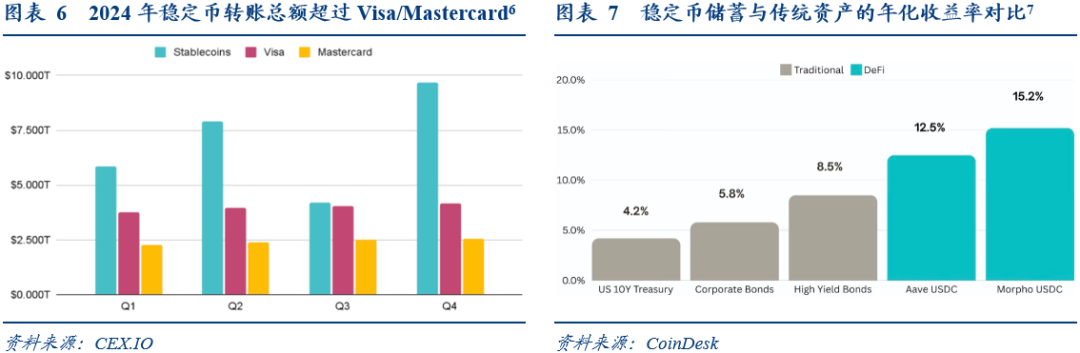

。传统跨境支付依赖代理银行网络,存在多中介、高成本(手续费高达6.35%)、低效率(耗时1-3天)等问题,而稳定币可以全天候快速结算,绕开多层中介与高额费用,尤其在跨境零售支付、工资发放、供应链结算等场景有优势。

。稳定币是去中心化金融(DeFi)生态的核心,提供流动性、抵押品和交易媒介,支持借贷、衍生品和流动性挖矿。此外,纽约联储的研究将稳定币与货币市场基金(MMF)作类比:当加密市场受到负面冲击,资金会从风险更高的稳定币迁移到更安全的稳定币,呈现“flight-to-safety”特征。

。得益于稳定币的低交易成本、即时结算和全球可及性,稳定币被用于消费者向商家支付商品或服务的费用,替代传统支付方式(如信用卡、银行转账)。消费者通过钱包(如MetaMask)或支付网关(如Stripe)使用稳定币(如USDC)支付,而商家通过支付处理器将稳定币即时兑换成法币或保留稳定币用于运营。例如,2025年6月万事达卡宣布将加入Paxos的全球美元网络,以推动稳定币的采用,在其网络中启用 USDG、USDC、PYUSD、FIUSD,并通过万事达卡多代币网络推出新功能。

。稳定币作为一种价格稳定的数字资产,被广泛用于去中心化金融(DeFi)中的抵押品和借贷活动。通过利用稳定币的低波动性,提供高效的借贷机制,允许用户通过抵押稳定币或使用稳定币作为抵押品来借贷其他资产,从而生成收益或获得流动性。例如,Aave是全球最大的DeFi借贷平台,支持稳定币抵押和借贷,用户可抵押USDC借入ETH或其他资产,年化借贷利率3-5%。

。稳定币作为一种价值储存工具,提供类似于传统银行储蓄账户的功能,用户可以通过持有稳定币赚取利息或收益,同时受益于其价格稳定性。用户将稳定币存入储蓄账户平台,平台通过借贷池或投资储备资产生成收益。例如,YouHodler平提供稳定币储蓄账户,支持USDC、USDT等,年化收益率达5-15%。

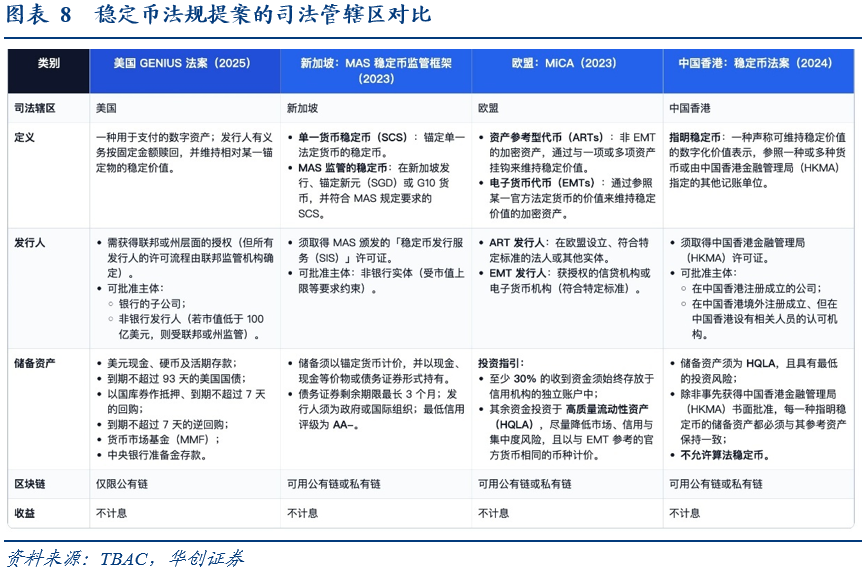

:1)锚定资产的流动性,美国强制要求93天以内美债,可能引发短期利率扭曲,而中国香港接受优质商业票据,但要求“实时全额赎回”能力;2)去中心化稳定币的监管真空,四地均未将算法稳定币纳入首轮监管(中国香港明确排除),而美国GENIUS法案直接禁止算法模型;3)央行数字货币(CBDC)的竞争定位,欧盟推动数字欧元对冲私人稳定币,而中国香港允许“数字港元”与私人稳定币并存。

2025年7月18日,美国总统唐纳德·特朗普签署了《Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act》(简称GENIUS Act,S. 1582),这是美国首次针对支付稳定币建立联邦监管框架的立法。::稳定币是与美元等资产挂钩、价值稳定的数字资产。法案规定只有获许可的发行人(如银行子公司、联邦或州合格非银行机构)可在美国发行稳定币。发行人需受联邦监管(由联邦储备系统、货币监理署OCC、联邦存款保险公司FDIC监管)或符合联邦标准的州监管。:发行人需按1:1比例持有美元或短期国债等高流动性现金等价物资产作为储备,并禁止将储备用于其他用途,确保稳定币价值稳定。:发行人需定期公开储备资产详情,由注册会计师事务所审查,增强透明度和消费者信心。

中国香港金管局/证监会在2024–2025年征求意见后,于2025年通过《稳定币条例》,并于2025年8月1日正式生效,标志着中国香港稳定币监管领域的重大进展。:1)稳定币的发行、营销和托管活动需获得HKMA颁发的牌照。2)发行人必须是香港注册的实体(如银行或特许非银行机构),并遵守严格的监管标准。稳定币需100%由高质量资产(如现金或现金等价物)支持,储备资产需隔离存放并定期披露。3)现有稳定币发行人需在2025年10月31日前向HKMA申请牌照,否则需在2026年2月1日前退出香港市场。

MAS于2023年8月15日正式发布了针对单一货币稳定币(Single-Currency Stablecoins, SCS)的监管框架(SCS Framework),旨在确保新加坡发行的稳定币具有高度价值稳定性。SCS定义为锚定新加坡元或G10货币的稳定币,且在新加坡发行。MAS的SCS框架要求发行人持有的储备资产必须至少等于流通中SCS的100%面值,以确保价值稳定性。

欧盟确实通过了《Markets in Crypto-Assets Regulation》(MiCA,Regulation (EU) 2023/1114),于2023年6月正式生效,旨在为加密资产建立统一的监管框架。MiCA明确区分了三类加密资产,即资产参考型代币(ART)、电子货币代币(EMT)和其他加密资产。MiCA将ART和EMT纳入统一监管,要求发行人满足储备要求、披露义务、授权许可及持续监管,以保护消费者和维护金融稳定。

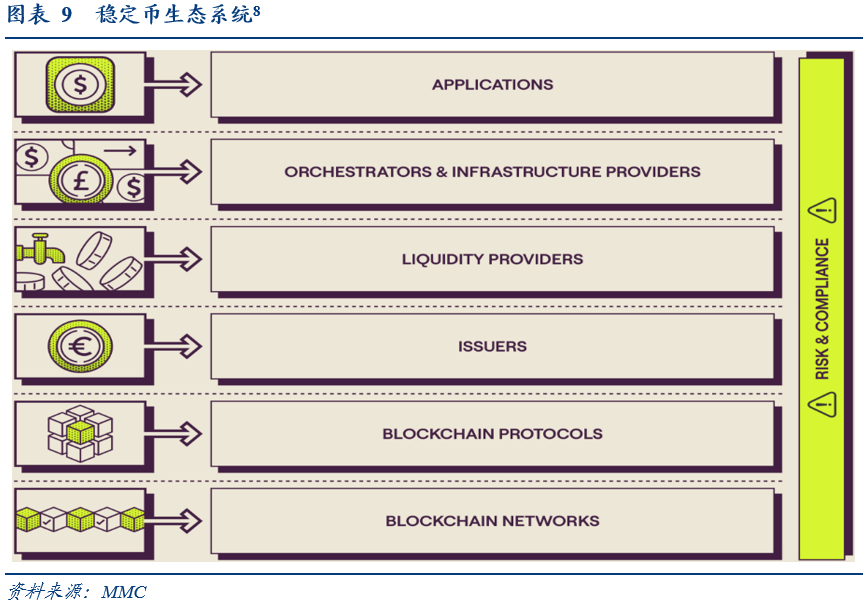

稳定币绝非孤立存在,其生命力源于一个多层次、高互动且快速演进的生态系统。这个系统不仅包含多元化的参与者,更构建于关键的技术基础设施之上,共同支撑着稳定币的发行、流通、应用和价值锚定。理解这个生态的结构与动态,是评估其宏观经济影响和金融机构参与路径的基础。

:

。发行方(Tether和Circle)“铸造”稳定币,管理支撑它的储备,并确保货币的价值保持稳定。例如,如果支付1美元,Circle发行与美元挂钩的USDC稳定币,1 USDC = 1 美元。Circle使用1美元现金投资于美国国库券和其他高质量流动资产,并从投资中赚取利息或收益。

。交易所(Coinbase和Binance)是买卖和交换稳定币的场所。交易所通过促成交易赚取交易费,或者获得稳定币发行方的补偿/激励。例如,Circle的S1文件显示,Coinbase获得了Circle剩余收入的约一半,这些收入来自支持其USDC稳定币的储备。

。稳定币生态系统中,流动性提供者持有大量稳定币和法定货币,以促进入口(法定货币到稳定币的转换)、出口(稳定币到法定货币的转换)和稳定币到稳定币的交换(例如将 USDT 交换为 USDC)。流动性提供者包括交易所、做市商和场外交易提供商、上行/下行提供商以及流动性信贷解决方案提供商。

:

。区块链网络(比特币、以太坊)是稳定币存在和运行的基础。稳定币发行于区块链网络,这些网络充当去中心化账本,记录新稳定币的创建,并追踪其所有权、流通中的稳定币供应等。它们还促进稳定币的交易或转移,并提供智能合约功能(在区块链上编码的可自动执行的协议),可以执行各种功能。

。区块链协议是一套基本规则、标准和指南,用于指示区块链网络如何运行。该协议定义了诸如共识机制(网络参与者如何就交易的有效性达成一致)、激励机制(参与者如何因维护网络安全而获得奖励)、智能合约规则等等。如果说区块链网络就像道路、汽车和实际系统,那么区块链协议更像是交通规则、限速和红绿灯。

。钱包是一种允许用户与区块链交互的软件或硬件工具。钱包实际上并不“存储”加密代币,而是存储私钥,私钥授予用户访问区块链上的加密货币的权限并签署用户的交易。与此同时,托管人是代表用户持有和管理私钥的第三方服务或实体,这可能是一个方便的解决方案,因为用户不必在自我托管设置中管理稳定币的存储,而是可以将其交给具有机构级安全性并符合高监管合规标准的托管人。

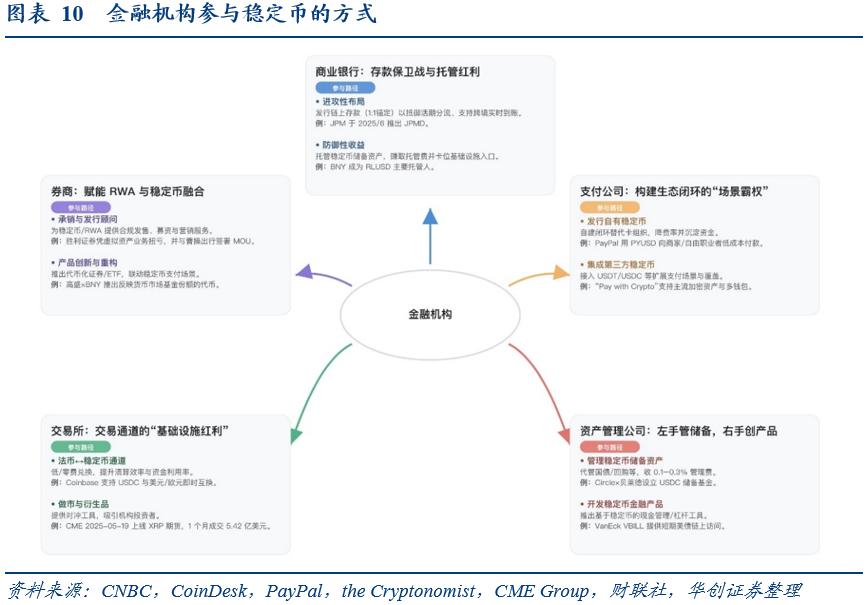

稳定币的快速发展正倒逼金融机构从“被动防御”转向“主动卡位”,不同机构基于自身禀赋选择差异化路径。

:发行银行链上存款,将传统存款代币化,在区块链上发行1:1锚定的数字凭证。目的是抵御稳定币对活期存款的分流,保留客户资金,同时实现企业客户跨境结算实时到账,降低摩擦成本。例如,摩根大通2025年6月发行美元存款代币(JPMD),可用于银行机构客户的现金结算和支付。

:托管稳定币储备资产,为稳定币发行商托管法币现金及短期美债。目的是赚取低风险托管费,对冲利息收入下滑,同时抢占数字资产基础设施入口。例如,纽约梅隆银行成为美元稳定币RLUSD的主要托管人。

:掌控价值流转枢纽,在自有支付体系内发行锚定法币的稳定币。目的是替代Visa/Mastercard网络,压降跨境支付成本,形成用户资金沉淀,拓展至借贷、理财等场景。例如,PayPal 赋能美国商家接受加密货币支付,通过PYUSD 向自由职业者和供应商发送更快捷、更低成本的付款。

:作为流量变现工具,支持USDT、USDC等第三方稳定币,扩大支付场景覆盖范围。例如,PayPal提供支持的Pay with Crypto覆盖了超过3万亿美元加密货币市值的 90%,支持 100 种加密货币支付,包括 BTC、ETH、USDT、XRP、BNB、Solana、USDC 等,并支持Coinbase、OKX、币安、和Exodus等钱包。

:为稳定币发行商管理储备资产组合(如国债、回购协议),撬动千亿级资金规模,收取,积累数字资产经验,为比特币ETF等创新铺路。例如,Circle与贝莱德的合作成立Circle储备基金,该基金专门委托贝莱德管理USDC的稳定币储备资产。

:开发基于稳定币的现金管理产品或杠杆工具,颠覆传统资管模式。例如,资管公司VanEck推出代币化美国国库基金(VBILL),提供对短期美国国债的链上访问,为投资者提供了一种安全、透明且流动性强的现金管理工具。

:通过0手续费或低成本兑换降低门槛,吸引增量用户,提升资金利用率和清算效率。例如,Coinbase通过其平台提供法币-稳定币兑换服务,支持USDC与美元、欧元等法币的即时兑换。

:通过做市和开发稳定币衍生品,提供对冲工具,吸引机构投资者。例如,CME在2025年5月19日推出了XRP期货合约,上市一个月内XRP 期货的总交易量已达5.42亿美元,其中45%的交易量来自北美以外的地区。

:为稳定币和RWA代币提供合规发行、募集资金和市场推广服务,类似传统证券承销。例如,胜利证券因虚拟资产业务领域表现突出实现了业绩的扭亏为盈, 胜利证券还和曹操出行签署了虚拟资产战略合作备忘录。

:开发基于稳定币或RWA的创新金融产品,如代币化证券或ETF,结合稳定币支付场景。例如,高盛和纽约梅隆银行联合推出反映货币市场基金份额的数字代币,深化华尔街将区块链技术引入传统金融的推动力。

。货币供应量依据充当货币的金融工具“货币性”不同划分为M0、M1、M2、M3、M4不同层次。金融工具的“货币性”主要是指金融工具的流动性和收益性。金融工具的流动性是指金融工具在多大程度上能够在短时间内以全部或接近市场的价值出售。金融工具的收益性是指金融工具不仅本身具有一定面值,而且还可以赢得利息、红利或其他收益。

。从1994年起,中国人民银行首次将中国的货币供应量分为M0、M1、M2三个层次。此后,货币供应量的口径经过多次修订。当前,中国货币供应量层次如下:1)M0=流通中现金;2)M1=M0+单位活期存款+个人活期存款+非银行支付机构客户备付金;3)M2=M1+单位定期存款+个人定期存款+其他存款。

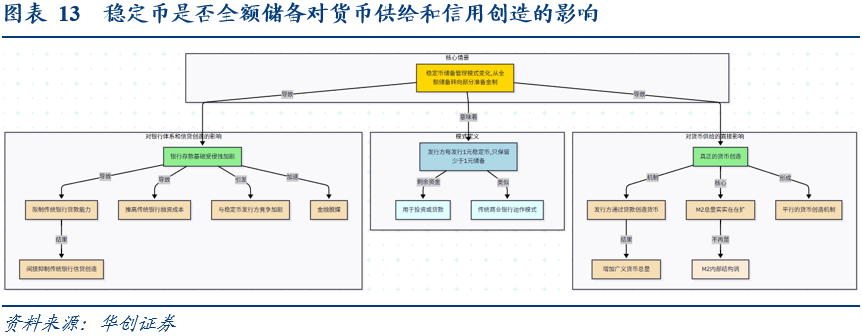

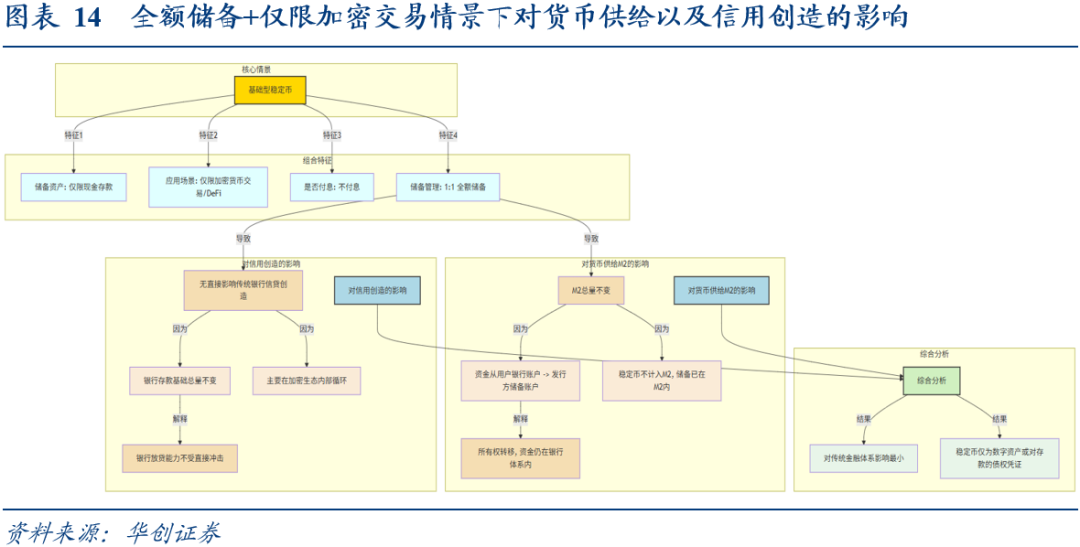

考虑稳定币“蚕食”货币供给的情景,可以被划分为四个维度的情景,即:1)稳定币的储备资产是否仅局限于现金存款还是可以购买国债;2)稳定币的应用场景是否扩展到日常支付领域;3)稳定币是否付息;4)稳定币的储备管理是否突破1:1的全额储备。

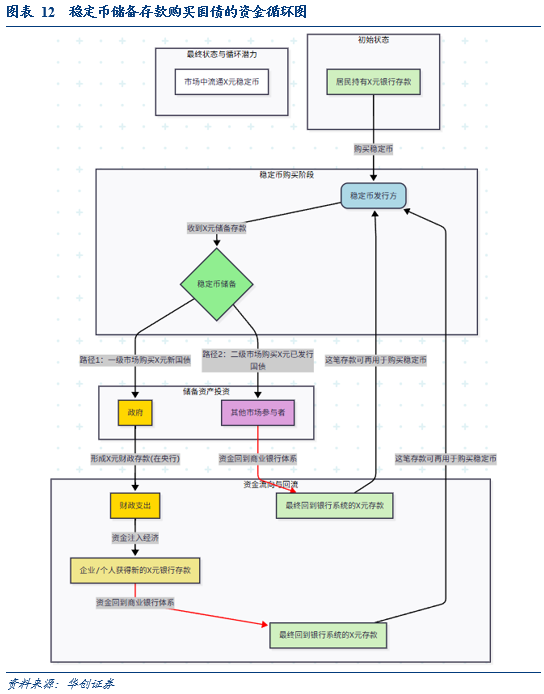

当居民用其账户中的X元存款购买稳定币时,这笔X元存款将从居民账户转移到稳定币发行方的储备账户,同时发行方发行等值的X元稳定币。如果发行方将这X元的储备存款用于在一级市场购买新发行的国债,这笔资金将从商业银行系统转移到政府在中央银行的账户,形成X元的财政存款。当政府使用这X元财政存款进行支出时,资金将从中央银行账户流出,最终回流到商业银行体系。

回顾这一过程,居民用其原有的X元存款购买稳定币后,虽然居民自身资产形式转变为持有X元稳定币,但这笔资金(X元存款)本身仍在银行体系内通过储备购买国债和财政支出等环节循环,并最终以其他商业银行存款的形式回到了经济中。因此,这整个过程是。

如果稳定币真正扩展到广泛的支付流通体系,各国央行和监管机构将不得不认真考虑将其纳入M2的统计范围,甚至可能需要重新定义货币供应量的层级。这将是稳定币从一个加密资产向“准货币”甚至“新货币形式”转变的关键一步。

, 那么稳定币更像是一个加密世界内部的结算工具或高流动性资产,它的底层储备(银行存款或国债)仍然存在于传统金融体系中,已经被计入 M2(如果是银行存款)。,稳定币将真正地扮演货币的功能,它的功能就与传统银行存款高度相似。

如果稳定币能够支付有竞争力的利息,它将显著增强其作为传统银行存款替代品的吸引力。目前,银行活期存款或低息储蓄存款的收益率可能很低甚至为零。付息稳定币的出现,会促使更多居民和企业将资金从传统银行账户转移出来,购买稳定币。当大量银行存款流向付息稳定币时,M2的总量在统计上不会立即扩张(因为储备存款仍在银行体系内)。但M2的内部结构会发生变化,即银行存款(非稳定币储备部分)可能会减少,而稳定币(如果被纳入M2的话)的数量会增加。银行体系的流动性分布会发生变化,部分银行的存款基础可能被侵蚀。

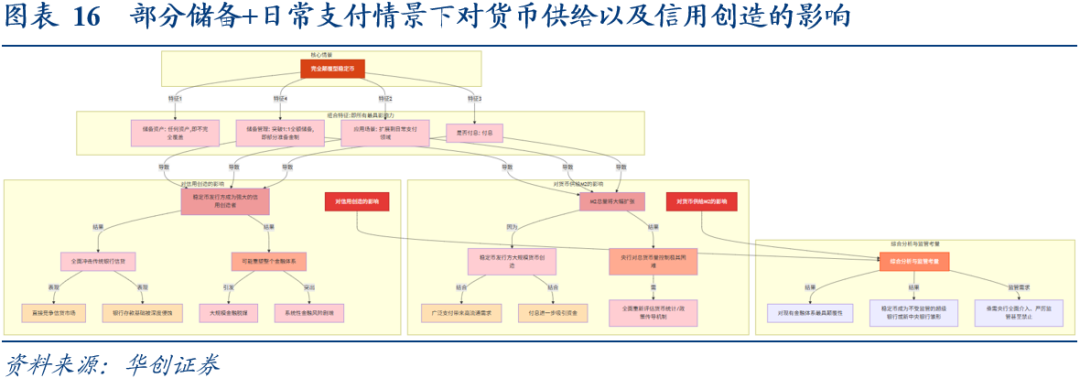

部分准备金制度下,稳定币发行方每发行1元稳定币,只保留少于1元的资产作为储备,剩余的资金则用于投资国债。这与传统商业银行的运作模式非常相似:银行吸收存款后,只保留一小部分作为准备金,其余大部分用于发放贷款,从而创造新的存款。

部分准备金制下,稳定币发行方将非准备金部分的资金用于购买美债。当美联储在二级市场回购这些国债,或政府用新发行的美债换来的资金进行支出时,这些资金最终会以新的M2形式回到经济中。与全额储备的情景不同,这笔新增的M2并未被稳定币发行方的储备存款所“锁定”,而是真正地增加了广义货币的总量。。

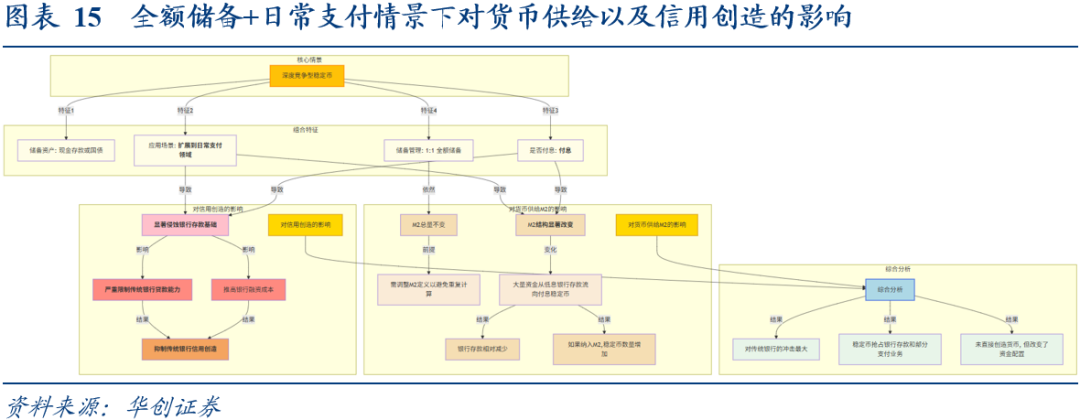

我们将四种情景组合起来进行分析和讨论,可以发现1:1全额储备是M2总量不扩张的关键,只要稳定币维持1:1全额储备(无论储备类型、是否付息、应用场景),它本身不会导致M2总量的净扩张,更多是M2内部的结构变化和资金所有权的转移。而付息和日常支付更多的是增强影响。付息和在日常支付中广泛应用,会显著增强稳定币对传统银行存款的替代性,进而侵蚀银行存款基础,间接抑制银行的信用创造能力。

。

。稳定币对 M2 总量没有直接影响,因为当用户用银行存款购买稳定币时,资金从用户的银行账户转移到稳定币发行方的储备账户。这笔存款始终在商业银行体系内,只是所有权发生了转移。稳定币本身被视为一种加密资产或对储备存款的债权凭证,不会被计入 M2(因为其底层储备已经计入)。因此,M2 的总量保持不变,仅仅是内部存款所有者的结构发生了变化。

。稳定币对传统银行的信用创造没有直接影响,因为资金仍留在银行体系内,银行的存款基础虽然在所有者层面有变化(从个人到稳定币发行方),但总量不变,因此银行的放贷能力和信用创造机制不会直接受到冲击。这种稳定币主要在加密生态内部循环,不与传统银行的日常业务形成直接竞争。

。

。M2总量在统计上依然不变(前提是央行能有效调整 M2 定义,将稳定币纳入时,剔除其储备存款,以避免重复计算)。然而,M2 的内部结构会发生显著变化。由于稳定币提供有竞争力的利息,并且可以用于日常支付,它将大规模地吸引资金从传统银行的低息甚至无息存款中流出,转移到稳定币发行方。这意味着M2中“银行存款”的部分会相对减少,而“稳定币”的部分(如果被纳入M2的话)会显著增加。

。对传统银行的信用创造产生显著的抑制作用。由于大量存款被吸引到付息稳定币,传统银行的存款基础将受到严重侵蚀。存款是银行进行放贷的重要资金来源,存款的流失将直接限制银行的贷款能力。为了留住存款,银行可能被迫提高存款利率,从而推高其融资成本,进一步影响其放贷意愿和能力。这是一种非直接但非常强大的对传统银行信用创造的抑制效应。

。

。由于稳定币发行方既能进行货币创造(部分准备金制),又能大规模吸收资金(付息),且其产品广泛用于日常支付,这将导致 M2 总量的大幅扩张。央行对货币总量的控制将变得极其复杂和困难,需要全面重新评估货币统计和政策传导机制。

。稳定币发行方将成为强大的信用创造者,不仅会直接与传统银行争夺存款,还会大规模参与放贷市场,从根本上改变金融体系的信用创造格局。传统银行可能面临生存挑战,整个金融体系可能被重塑。这种情景下,若无有效监管,将带来巨大的系统性金融风险。

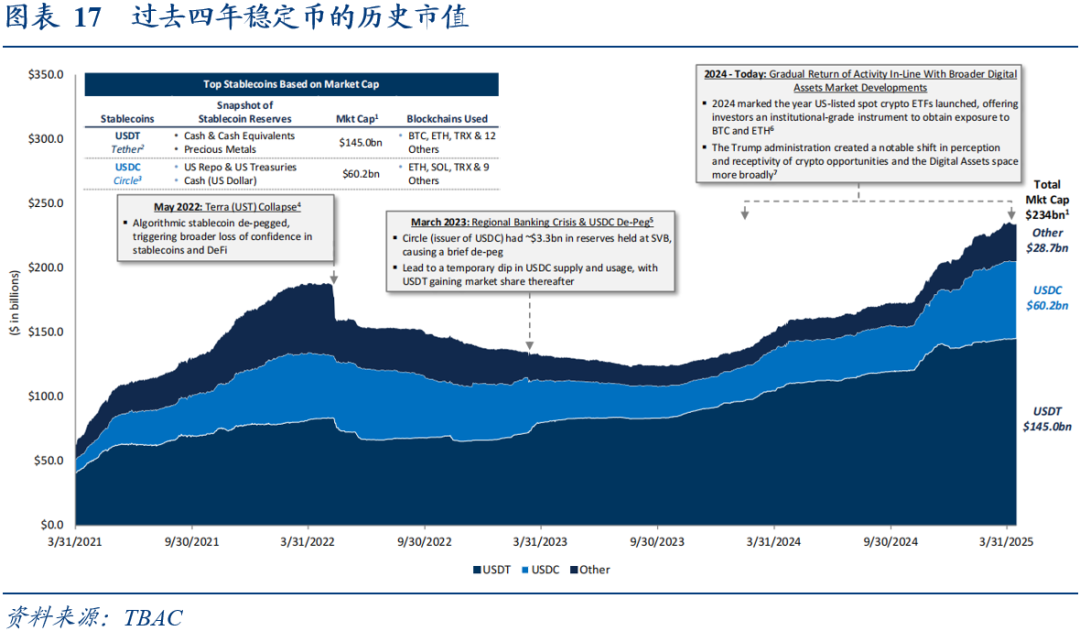

。当前,这类法币抵押型稳定币占据全球稳定币市值的绝大多数,例如,2025年年中全球稳定币规模估计约为2300-2600亿美元,其中美元本位稳定币占据主导地位。

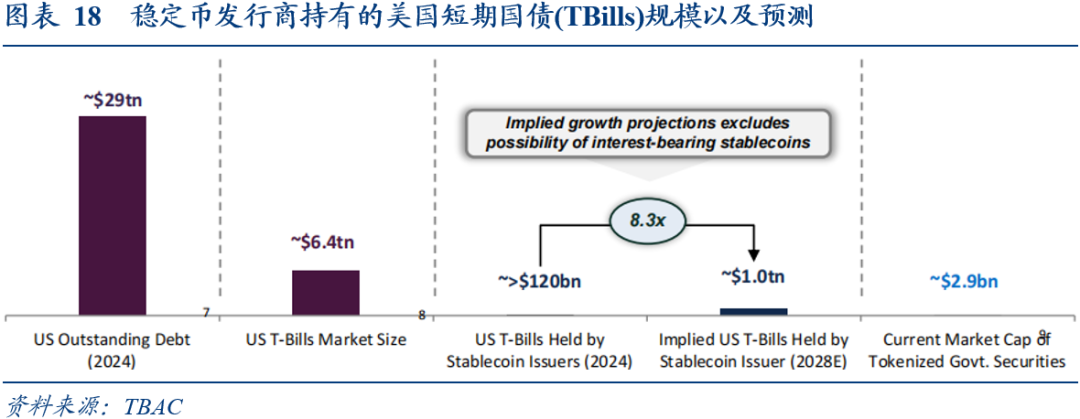

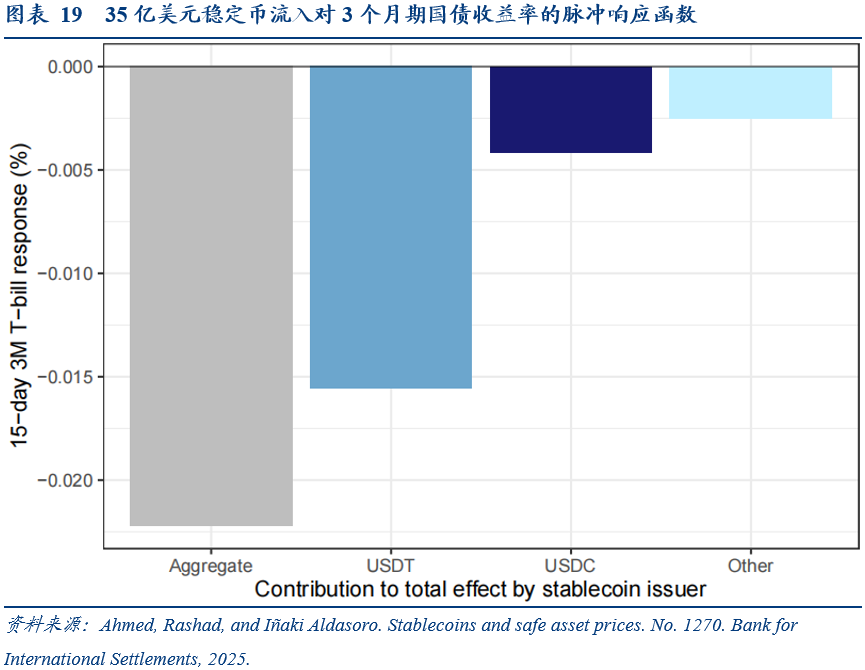

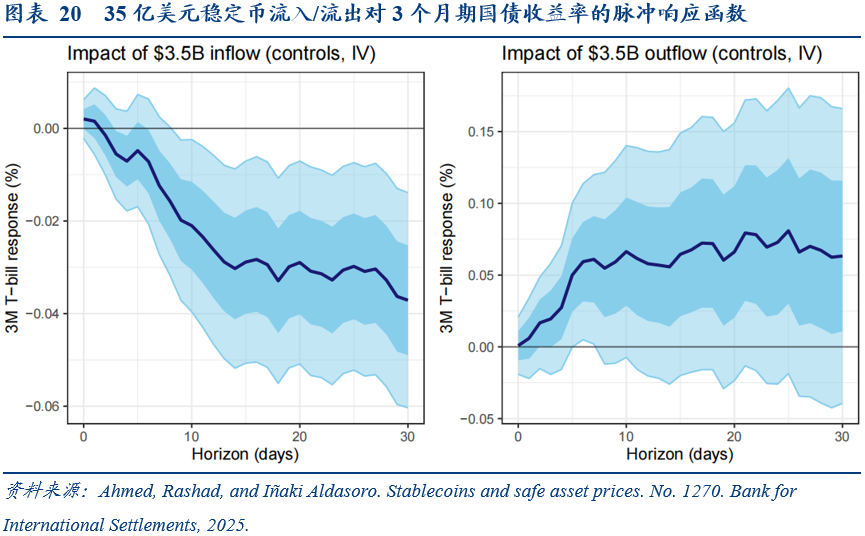

。由于美国国债具备高流动性、低风险以及合理的收益等特点,使其成为稳定币发行方配置储备的首选资产。例如,贝莱德管理着USDC超过420亿美元的国债储备,年化收益率达4.2%。Circle的S1文件也显示,Coinbase 获得了Circle 剩余收入的约一半,这些收入来自支持其USDC稳定币的储备。这种机制为美国国债市场,尤其是短期国债,创造持续且庞大增量需求。

。当居民将其账户中的存款用于购买稳定币时,这笔资金会从居民的银行账户转移至稳定币发行方的储备账户。如果发行方将这笔储备存款用于在一级市场购买新发行的美国国债,那么这笔资金将从商业银行系统(稳定币发行方的储备账户所在银行)流向政府在中央银行的账户,形成财政存款。随后,当政府使用这笔财政存款进行支出时,资金将从中央银行账户流出,最终回流到商业银行体系,成为企业或个人的新的商业银行存款。

。在这个过程中,稳定币扮演了资金流转中的一个关键“中转站”和美债需求的“稳定器”角色。它强化了资金从私人部门流向政府,再回流至实体经济的通道,同时为美债市场提供了持续的流动性支持。

。Iñaki Aldasoro et al.(2024)指出,在加密货币市场承压时期,稳定币会表现出类似于货币市场基金(MMF)在过去危机期间的避险行为,即被认为高质量的稳定币会流入,而低质量的稳定币则会流失 。

当市场恐慌或对稳定币发行方信任度降低时,大量持币者可能同时选择赎回稳定币,将其兑换回法币。为了应对这种集中的兑付需求,稳定币发行方可能被迫紧急抛售其储备中持有的短期国债或其他流动性资产。这种集中且非理性的抛售行为,尤其是在市场流动性本就紧张的时期,可能对短期国债市场造成巨大的流动性冲击,推高短期国债收益率,甚至可能向回购市场传导压力。

。虽然稳定币发行方通常将储备配置于超短久期政府证券等高流动性资产,这类资产对利率变动的敏感性相对较低,但在美联储快速加息等宏观经济背景下,债券价格仍可能出现下跌。尽管短期国债的价格波动有限,但在极端情况下,其账面浮亏可能会引发市场对稳定币储备充足性的担忧,进而可能触发持币者大规模赎回稳定币的浪潮。

此外,对于那些在“准银行型”或“颠覆型”情景下运行的稳定币,如果其发行方未能严格遵守 1:1 全额储备原则 ,而是将部分储备投资于期限更长、风险更高的美债或其他资产,它们将面临更大的利率风险和信用风险。在市场利率大幅变动或信用事件发生时,这些稳定币可能首当其冲,其所持有的美债价值将遭受更大损失。这种脆弱性可能通过稳定币发行方对储备资产的处置,直接传导至美债市场,对市场稳定造成冲击。

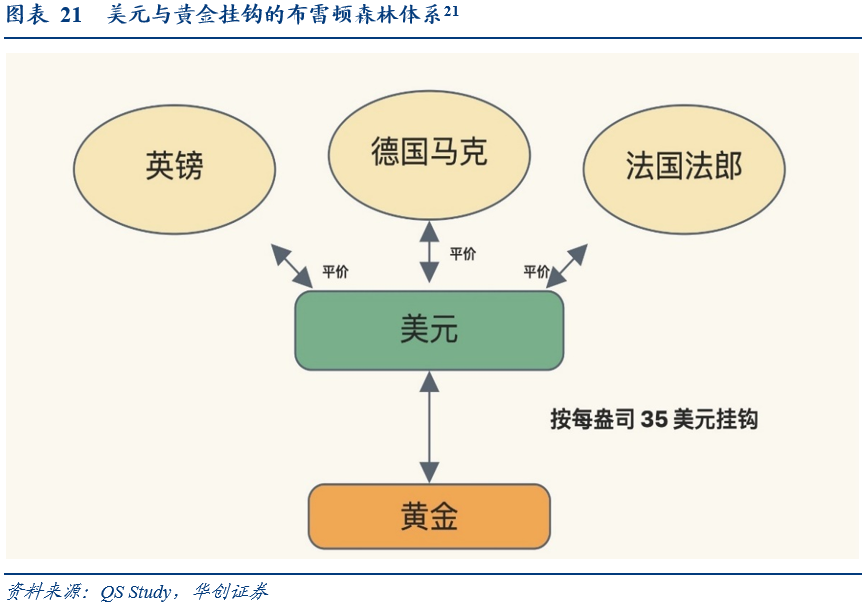

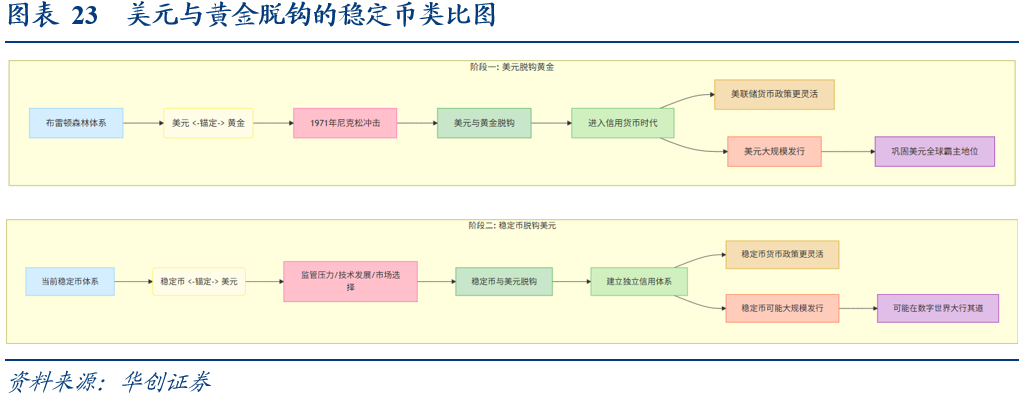

。任何一个由官方承诺支撑的货币体系,一旦其锚定承诺被正式打破,其性质就会发生根本性的变化。尽管该体系运作的是主权货币,而非当下的加密稳定币,但将其核心机制、内在矛盾与解体过程,置于我们的稳定币情景框架中,会发现两者存在惊人的相似性。

。这个体系的稳定建立在各国对美国能够始终信守这一承诺的信任之上,在本质上是一种“足额储备”的承诺,这与稳定币的1:1全额储备承诺异曲同工,都是体系信任的基石。

然而,随着体系的运行,美国为了维持全球经济发展和进行对外开支,大量发行美元,导致美元总流通量远超其黄金储备。这使得美元实际上从一种“足额黄金凭证”,变成了一种基于信用和部分准备金的货币。各国逐渐意识到,这个1:1 锚定的承诺已无法兑现。

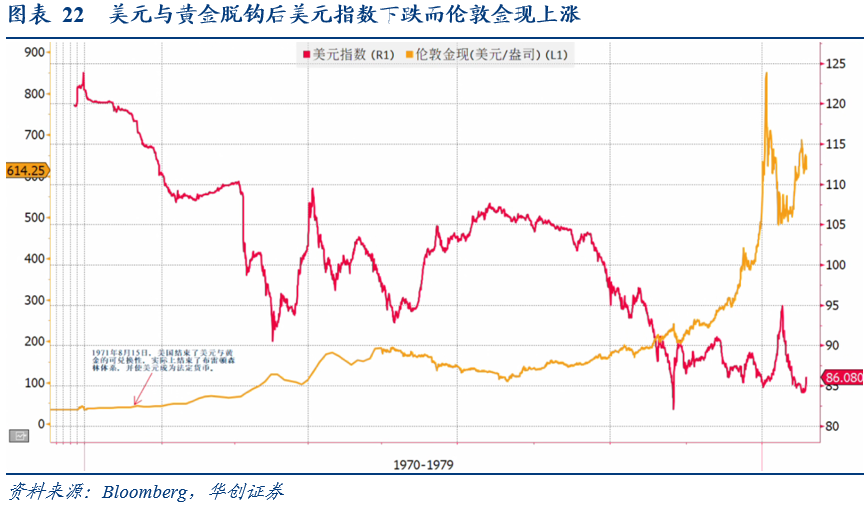

随着美元超发,各国央行对美元与黄金锚定的信任逐渐丧失。为了对冲风险,它们开始将持有的美元兑换成黄金,引发了对美国黄金储备的“黄金挤兑”。1971 年 8 月,为了阻止黄金流失,美国总统尼克松宣布暂停美元兑换黄金。这一举措标志着美元与黄金锚定的正式终结,是官方层面打破承诺的决定性时刻,布雷顿森林体系也随之解体。

。这个监管决定本身就是对 1:1 全额储备承诺的终结。一旦这个官方锚定被打破,稳定币发行方就获得了官方许可的货币创造权。届时,稳定币的性质将从“数字化凭证”彻底转变为“基于信用的准银行负债”。

布雷顿森林体系解体前,美元的价值是由黄金锚定的。尼克松冲击后,美元与黄金脱钩,进入了完全的信用货币时代。这使得美联储不再受黄金储备的约束,可以根据宏观经济需要,更灵活地进行货币政策操作。美元也因此能被大规模发行,满足全球经济的流通需求,最终巩固了其全球储备货币的霸主地位。

。如果未来,一个或多个稳定币,出于某种原因(例如监管压力、技术发展或市场选择),与美元脱钩,建立起一个独立的、以自身信用为基础的价值体系,那么这个过程或类似于当年的美元脱钩黄金。

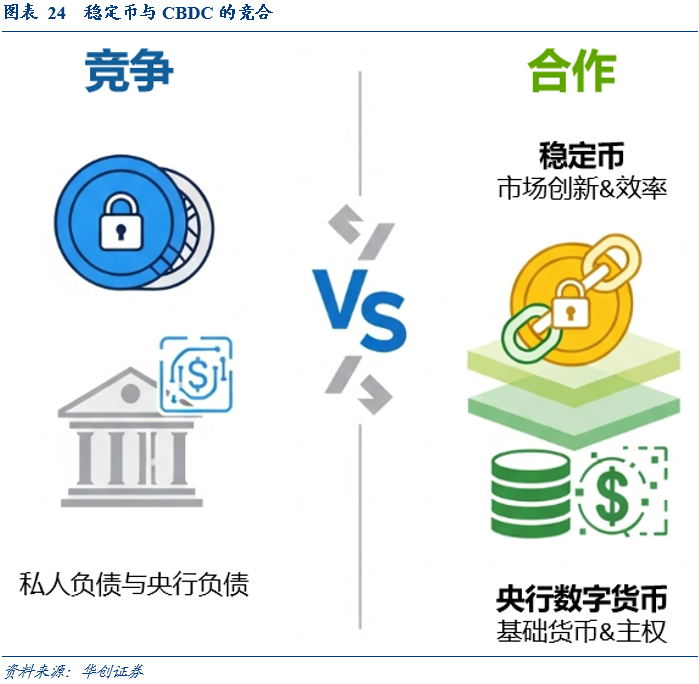

。稳定币是一种私人负债,由私营公司发行,其价值锚定法币,主要驱动力是市场需求和商业利益。相比之下,CBDC是一种央行负债,由国家直接发行,具有完全的法律地位。其根本动机是国家战略,旨在维护货币主权、提升金融效率、并促进金融普惠。

一方面两者是天生的竞争对手,稳定币以其技术创新和市场活力,试图在支付领域抢占份额;而CBDC则以国家信用为后盾,旨在维护货币主权,双方都在争夺用户的信任和交易。但另一方面,CBDC可以作为数字金融体系的基石,提供最安全、无风险的货币基础,而私营稳定币可以作为高效、灵活的“数字现金”,服务于特定的市场需求。

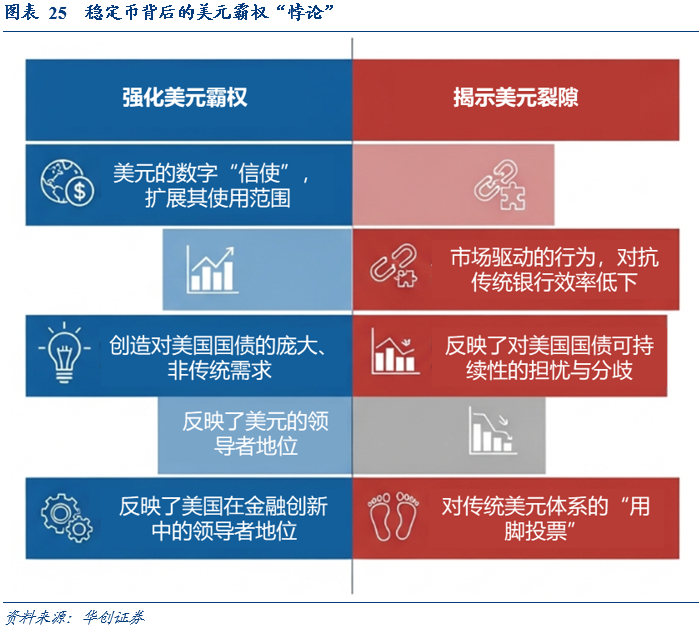

稳定币的出现构成了一个深刻的悖论,即它同时扮演着美元霸权的捍卫者和其底层基石松动的揭示者这两种对立的角色。

。通过像USDC和USDT这样的主要稳定币,美元得以摆脱传统银行体系的束缚,以低成本、高效率的方式在全球区块链网络中流通,极大地扩展了其影响范围 。更关键的是,这些稳定币庞大的储备资产,其中绝大部分都以美国国债形式存在,为美国政府提供了巨大的、非传统的需求方 ,有效降低了美国的融资成本,从而以一种全新的方式强化了美元作为全球储备货币的地位。从这个角度看,稳定币是美国金融创新和软实力的体现。

。它的蓬勃发展,首先是用户对传统银行系统效率低下、跨境支付成本高昂的一种市场反抗 。但更深层次的驱动力,或是全球市场对秩序变局的不确定性,以及对美国财政赤字和国债可持续性的疑虑 。稳定币的流行,正是一种对传统美元体系及其背后国家信用的“用脚投票”,反映了人们寻求一种既能保留美元价值锚定,又能在不受美国传统金融体系直接控制的平台进行价值储存和流通的需求。

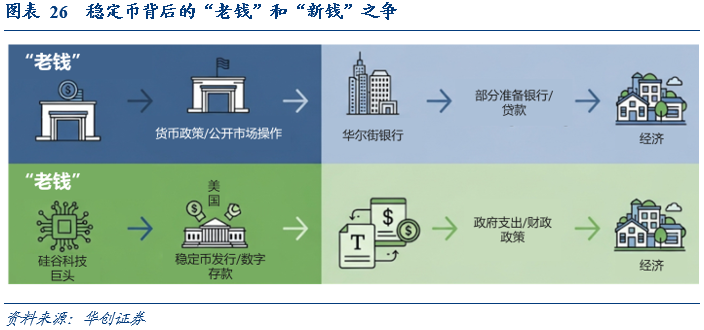

。所谓的“老钱”,是由以华尔街为核心的传统金融机构和美联储所构成的权力轴心。华尔街的商业银行长久以来是信用创造的主要执行者,而美联储则通过其货币政策,牢牢掌控着金融体系的流动性与运行规则。这个体系是中心化的、等级森严的,并依赖于银行作为主要的信用中介。相对而言,“新钱”则是一个新兴的权力联盟,其核心是硅谷的科技巨头和财政部。硅谷的公司(如稳定币发行方)提供了颠覆性的技术工具,而财政部则通过接受这些新资金流,获得了在金融体系中前所未有的影响力和自主权。

。在传统模式下,美联储通过控制利率和公开市场操作来调节基础货币,华尔街的银行则通过放贷创造信用。而稳定币的出现,正在创造一个平行且独立的信用扩张路径:硅谷发行稳定币,稳定币的储备存款被用于购买美国国债,从而为财政部提供了新的资金。财政部再通过支出将这笔钱注入经济,最终形成新的银行存款,从而启动了信用扩张的循环。这个过程绕过了美联储的传统货币政策工具,赋予了财政部更大的财政扩张自由。因此,这不仅是新旧技术之间的较量,更是两种权力结构之间的根本冲突——一方是传统的银行-央行联盟,另一方是新兴的科技-政府联盟,双方争夺的正是对未来金融体系的定义权和控制权。

8月AI选股策略「科技巨头」现已公布!

看看AI精选了哪些科技股

现在点击此处订阅,享受夏日半价特惠。

* 已是Pro会员?访问此处查看AI精选股

温馨提示:本站所有文章来源于网络整理,目的在于知识了解,文章内容与本网站立场无关,不对您构成任何投资操作,风险 自担。本站不保证该信息(包括但不限于文字、数据、图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、原创性。相关信 息并未经过本网站证实。

分享到